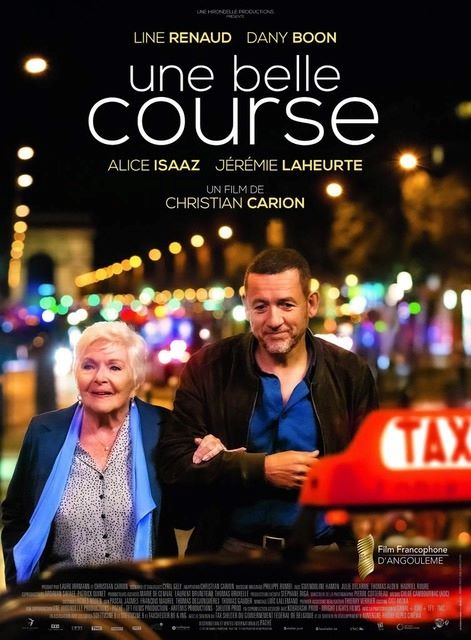

パリタクシー「すべてが一瞬だった」

タクシー運転手シャルルは万年金欠、故に休みもなく免停ギリギリで不機嫌そうに車を走らせている。あるとき家を売り介護施設に入居するという92歳のマドレーヌを、パリの反対側まで乗せることに。思い出の土地に寄り道したがる彼女を面倒に思うシャルルだったが、彼女の半生を辿るうちに…。

原題 Une belle course

仏語で意味は美しき旅路。マドレーヌからシャルルに宛てられた手紙の中に出てくる言葉。

英題はDriving Madeleineでその通りっちゃその通りなんだけど、driving miss daisyなどdriving~のパターンはありがちな気が。

パリの街並みも見どころなのである意味邦題も分かりやすい。直訳では見逃したかも。

苦み成分過多の人生

酸いも甘いも嚙み分けて、なんてさらりとは言えない予想以上に過酷なマドレーヌの人生が明らかになっていくのだが、そんな彼女の信条とも言える印象的な台詞がこちら。

「怒れば一つ年を取り、笑えば一つ若返る」

眉間にしわを寄せ無愛想な対応のシャルルに、車中でマドレーヌが言う。これは彼女が言うからこそ重みがある。そこらへんの若輩者が言っても、よくあるいいことっぽいこと言うなよなーとなる。本当、言葉は発話者と一体となって初めて威力を放つのだと思う。だから一切の雑音は無視して自分にとって大切な人の言葉だけ聞き逃さないでいればいいんじゃないかって思ったり。極論すぎる?

実際、年を重ねていくとぱっと見年齢が分からない。30歳越えたくらいから?笑い皺がくっきり入っている人はいつもそんな顔で笑う素敵な人生を送ってきたんだなあと感じる。

子供のころナチスに父を銃殺されるなど戦争が暗い影を落としていた彼女の人生に輝きももたらされる。戦争が終わり、米兵マットと恋に落ちたのだ。

「オレンジと蜂蜜のキスだった」

初めてのキスを少女に戻ったかのように語るマドレーヌ。マットは帰国するが、息子マチューを授かっていた。手を尽くし消息を辿るも彼は別の人と結婚しており、初恋は終わる。彼女は生涯、初恋の思い出とマチューという宝物を抱えて生きていくことになる。

お針子の仕事をしながら子育てする中、溶接工レイと付き合いだす。母親に子供を預けてデートに行く彼女は幸せそうだが、なぜかレイとのキスは語られない。あれっと引っかかったのだが、思い出として反芻する価値もない、それが全てなのだろうと後にして思う。

二人は結婚するが、レイは酒を飲み暴力を振るうように。子供を作りたがるレイだが、マチューにも危害が及んだことでマドレーヌは決死の行動に出る。薬を飲ませ眠らせたレイの下半身をバーナーで焼く。溶接工の商売道具だから家にあったわけ。ぎゃー殺した?阿部定的な?(阿部定は違うな、あれは相手を独占したかったんだっけ?マドレーヌは断固拒否だもの)ってなった。レイは死なず(!)マドレーヌは裁判にかけられる。裁判の関係者は全員男性、当時のフランスでアルコール依存やDVに苦しむ女性の立場など分かってもらえるはずもなく、結果25年の刑務所暮らしとなる。

それにしても、なんでレイと結婚したの?マットを越えてないんでしょう、だったら結婚する意味あるのか。当時の女性の地位は低く、女性が子供を育てていくには男性の庇護(それがどんな男性だろうと)が必要だと思われていたのか。でも現代日本でもそう考える人はいるだろうね。ちょっと考えてみたら、その人本当に人生に必要?って至らないのか。それとも考え始めたら破綻してしまいそうで、見ないふりをして日常にかまけるのか。昔、仕事で重要度と緊急度でタスクを2×2マトリックスにするってやった、あれを思い出した。人は大切なことより目の前のことをやりがちっていうね。

「アイスは大好き。クリスマスと新年の2回出るの」

二人は途中で車から降りてアイスを食べる。刑務所での生活を語るマドレーヌ。確か視線の先に裁判所が見えたのじゃなかったかな。味がするのはそれだけだったって。

模範囚として出所し、ようやく最愛の息子と暮らせるとなっても皮肉な結果が待っている。

「あの母親の息子って言われるんだよ」

マチューには常に好奇の目で見られ、困難な人生を余儀なくされていた。これはきついな。継父への恨みより母への反発。息子を守ろうとして及んだ行動が、結果として追い詰めることにつながっているっていう。

マチューは学校をやめていて、戦争写真家としてベトナム戦争に行き、その短い人生を終える。

「素敵な夜だった」

途中、パトカーに違反切符をきられそうになったのをマドレーヌの小芝居で切り抜けるのだが、介護施設から到着の遅れについて電話で説教される彼女を見かねたシャルルは、レストランでディナーをとってから向かうことを提案する。この頃には、もう旧知の仲のように打ち解けあっていて、名残惜しむ気持ちがある。ディナーは免停を免れたお礼だと言ってごちそうするシャルル。食後、夜風に吹かれて少し歩く。「腕を組んでもいいかしら」と言うマドレーヌに、恭しく差し出すシャルルの雰囲気がとてもいい。そのときの台詞がこれ。たぶん、オレンジと蜂蜜のキスと同じように、いつかまた振り返って思い出す時間になるのだろう。そうして、そういう瞬間を積み重ねた人生はきっと

「全てが一瞬だった」

という感慨につながるのだと思う。密度の濃い人生の方が。

遅い時間に施設に到着し、職員に急き立てられるように別れる。タクシー代を支払い忘れたマドレーヌに、「会いに来るからそのときでいい」とシャルル。いい場面だけど、雇われ運転手だからシャルルがちょっと心配になる。

数日後、マドレーヌが女性の人権のために精力的に活動していた有名な人物であったことを知る。シャルルは妻を連れて面会に行くが、亡くなったと聞かされる。

「大切な人だから、会わせたいんだ」

職員の制止を振り切って、マドレーヌの部屋に向かうシャルル。誰もいないのに。呆然としたシャルルの背中が悲しい。

マドレーヌのような高齢の相手でなくても、ここ数年「またね」という言葉を使うことが以前ほど気軽ではなくなっている。「また」会えるなんて全く保証がないのだ。だからせめて向き合っている相手には、嘘偽りない素直な姿勢でいたいし、心残りのない状態でいつも在りたい。

施設を出た後、シャルル夫妻はマドレーヌの弁護士(だったか)に声を掛けられ、手紙をもらう。そこにはマドレーヌの感謝の気持ちが綴られ、家を売ったお金を受け取ってくれとあった。100万ユーロだったかな。つまり1億5千万円くらいをシャルルは受け取ることになった。シャルルとはほんの一瞬、マチューの代わりでもないけれど、マドレーヌにとっては大切な時間になったのだ、彼女は幸せな気持ちのまま人生を全うしたのだとほっとした。

物語は都合良すぎはしないかという展開を見せるものの、心温まる作品だった。